Die nach dem Gesetzbuch greift

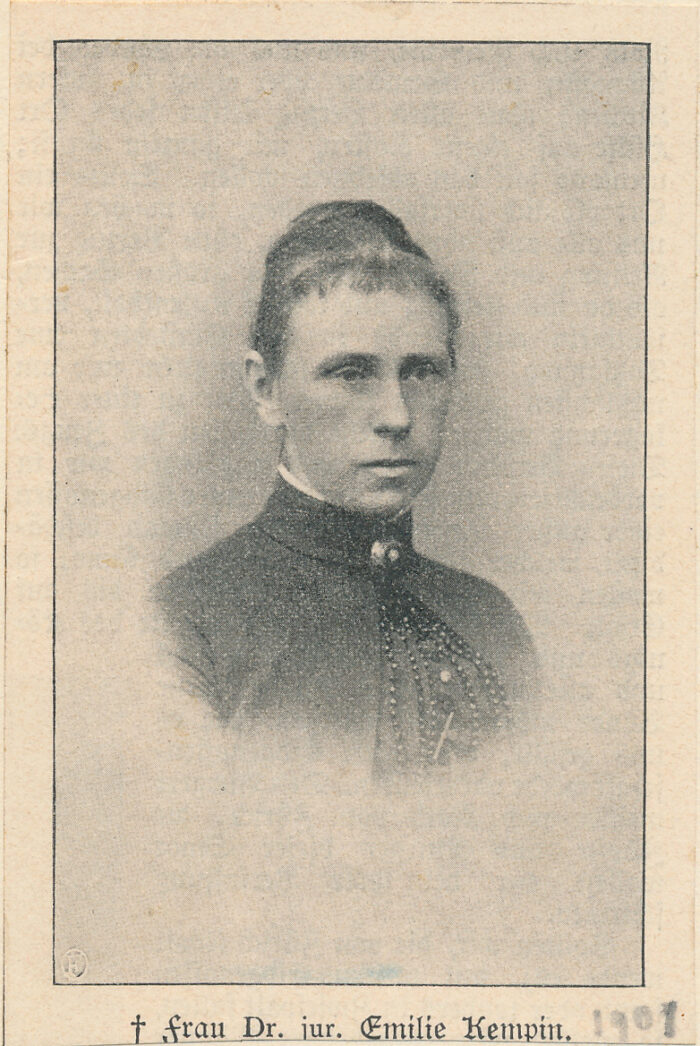

Emilie Spyri wird 1853 in Zürich geboren. Sie ist Pfarrerstochter, nur ein Mädchen, aber schlauer als ihre Brüder, und so fördert der eisenbahnbegeisterte Vater ihren Wissensdrang. Er ist Präsident der Rütlikommission, Präsident der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft, Redaktor einer Zeitschrift. Also: wichtig. Und so müssen Mutter und Tochter ihm sein häusliches Leben angenehm machen. Für ihre Mutter scheint das ihre Lebensaufgabe sein: Sie genießt die Selbstaufopferung. Aber Emilie langweilt sich.

Matura hat sie nicht gemacht, Latein kann sie nicht. Dabei dürfen Frauen in Zürich schon studieren, viele Russinnen tun das. Die wohnen dann zur Untermiete bei bürgerlichen Familien, studieren meist Medizin und werden verdächtigt, die Revolution vorzubereiten. Rosa Luxemburg ist darunter, Ricarda Huch und Lou Andreas-Salomé. Keine von ihnen wird so ernst genommen wie die männlichen Studenten. Die Historikerin Meta von Salis schreibt:

Schwer zu ertragen und bitter ist der lächelnde Skepticismus einiger Professoren, die ironisch immer die Frage wiederholen, ob man bei seinem Fach bleiben will.

Zitiert in: Verein Feministische Wissenschaft Schweiz, Ebenso neu als kühn

Walter, Gertrud, Robert und Agnes

Dann lernt Emilie ihren zukünftigen Mann kennen: Walter Kempin, Theologe wie ihr Vater, aber fortschrittlicher eingestellt. Sonderlich leiden kann der Vater ihn von Anfang an nicht. Unpassend ist er für seine Tochter: Walters Vater ist aus Preußen zugezogen, Typograf, besitzt einen Buchladen. Offenbar mit schierer Willenskraft setzt Emilie die Verbindung durch und heiratet 1875 ganz ohne Mitgift. Die intelligente Tochter wird enterbt.

Sie ziehen „in die Enge“ – so heißt ein vornehmer Ort am Zürichsee, aber für Emilie wirkt er tatsächlich eng. Walter arbeitet als Pfarrer und Zeitschriftenredaktor, engagiert sich sozial. Er ist immer erschöpft, meint, nie genug getan zu haben.

Emilie Kempin-Spyri bekommt eine Gertrud, einen Robert, eine Agnes. Die Familie muss mehrfach umziehen, bis Walter endlich ein ausreichend großes Pfarrhaus zugesprochen bekommt. Sie hört ein paar Vorträge an der Universität, nicht unüblich für Züricherinnen aus gutem Hause. Aber sie will mehr und entscheidet sich, die Matura nachzuholen.

Blaustrumpf, spätberufen

Erst mit 31 Jahren geht sie 1884 studieren, zusätzlich zu ihren Hausfrauen- und Mutterpflichten. An viel Schlaf ist nicht mehr zu denken. Walter unterstützt sie, hilft ihr mit dem Latein. Zuerst überlegt sie, Hebamme zu werden, aber dann entscheidet sie sich für Jura. Jura! Männlicher, rationaler geht’s nicht. Ihr Vater ist so entsetzt, dass er endgültig nicht mehr mit ihr spricht.

Wer sie auch nicht unterstützt, ist ihre Tante Johanna Spyri, die erfolgreiche Heidi-Autorin, die meint, Emilie solle sich, wie alle Frauen, um ihre Kinder kümmern. Vielleicht liegt ihre Ablehnung auch daran, dass ihr eigener Sohn wegen einer fortschreitenden Tuberkulose sein Jurastudium hat aufgeben müssen. Er wird leider nicht alt.

In der Enge wird gelästert über Blaustrumpf Emilie. Erst recht, als sie behauptet, sie mache all das nur, um im Notfall der Familie finanziell unter die Arme greifen zu können, denn Walters Stelle ist alles andere als sicher.

Sohn Robert schreibt später:

Die lieben Klassengenossen sorgten mit wenigen Ausnahmen dafür, dass man sich hie und da etwas auf dem Isolierschemel vorkam. Meine Mutter studierte nämlich.

Zitiert in: Verein Feministische Wissenschaft Schweiz, Ebenso neu als kühn

Und Emilie selbst erklärt in ihrem Gesuch zum Doktorexamen:

Die nächstfolgenden Jahre, in welchen ich drei Kindern das Leben gab, verlebte ich ausschließlich in der Kinderstube, später lernte ich in Ausübung meiner Pflichten als Pfarrfrau die Gebrechen der menschlichen Gesellschaft kennen und griff […] zur Feder – glücklicherweise war die einige Mal genossene Befriedigung, mich gedruckt zu sehen, nicht stark genug, mich die Mängel meiner ungenügenden Vorbildung übersehen zu lassen, und da […] wurde ich mit Entsetzen gewahr, daß meine Bildung mich im Notfalle auf keinem einzigen Gebiete menschlicher Thätigkeit befähigen würde, etwas zu leisten: Überall halbes Können und weniger als halbes Wissen.

Zitiert in: Eveline Hasler, Die Wachsflügelfrau

Ebenso neu wie kühn

Als sie im sechsten Semester einen ersten Fall vor Gericht bringen will, weigert der Richter sich, sie als Anwältin anzuerkennen, sie, eine Frau. Zwar muss man in Zürich zu dieser Zeit eigentlich nicht einmal studieren, um als Anwalt tätig zu werden. Es reicht, ein Mann mit Aktivbürger- und somit Stimmrecht zu sein. Ganz egal, wie wenig qualifiziert Mann sein mag.

Emilie will gegen den Entscheid des Richters vorgehen und reicht eine Beschwerde beim Bundesgericht ein. Doch allzu bald kommt ein negatives Ergebnis zurück: Ihre Idee, die Geschlechter auf „dem Gebiete des gesammten öffentlichen und Privatrechts“ gleichzustellen sei „ebenso neu wie kühn“.

Neu, im Jahr 1887. Kühn.

Und damit weiß Emilie Kempin-Spyri schon vor Abschluss ihres Jurastudiums, dass sie in der Schweiz auf absehbare Zeit nicht als Anwältin wird arbeiten dürfen. Auch eine Dozentinnenstelle wird ihr verwehrt.

Die Konkurrenzangst der Männer muss groß sein.

Die Freiheit, eine Frau

Ein Jahr später wandert die fünfköpfige Familie Kempin in die USA aus. Emilie hat ihren nutzlosen Doktortitel im Gepäck. Magna cum laude. „Die Haftung des Verkäufers einer fremden Sache“ war der Titel ihrer Dissertation.

Die Kempins können kaum Englisch und kennen niemanden. Als sie sich in New York einschiffen, fahren sie an der Freiheitsstatue vorbei:

Die Freiheit – eine Frau, dachte sie. […]

Eveline Hasler, Die Wachsflügelfrau

Schau sie dir an: Diese Frau, von Männern erdacht, von Männern errichtet, hält Wind und Wetter und der Geschichte stand, weil sie keine […] Frau Kempin ist oder sonst eine Frau aus Fleisch und Blut, die nach der Fackel, nach dem Gesetzbuch greifen könnte.

Während Walter „berufslos“ von Anfang an vom Heimweh wie gelähmt ist und auch die Kinder sich nur schwer zurechtfinden, besucht Emilie mit ihrem holprigen Sprachverständnis Vorlesungen an der Juristischen Fakultät der University of the City of New York, um sich in US-amerikanisches Recht einzuarbeiten.

Um Geld zu verdienen, wird sie Sekretärin der Medico-Legal Society. Und sie lernt Frauen mit Einfluss aus der High Society kennen, findet sich unter ihnen gut zurecht, lernt schnell.

Eine Weile arbeitet sie als Juristin für die Arbitration Society, eine Beratungsstelle für Sozial- und Immigrationsfragen, die von ihrer neuen Freundin Fanny Weber ins Leben gerufen wurde. Dort schreibt sie Gutachten für Bedürftige, die in Rechtsstreitigkeiten verwickelt sind und sich keinen Anwalt leisten können. Ins Gericht darf Emilie jedoch auch hier nicht, obwohl in anderen Bundesstaaten Frauen bereits als Anwältin praktizieren dürfen.

A Law School of One’s Own

Schließlich gründet sie mit Unterstützung der anderen Frauen ein Women Law College, mit dem Ziel, Frauen so auszubilden, dass sie unter den gleichen Bedingungen wie Männer vor Gericht zugelassen werden. Zwei Jahre Studium sollen die Schülerinnen ableisten, dann ein Praxisjahr in einer Kanzlei.

Walter geht indessen mit den zwei älteren Kindern zurück in die Schweiz – das Heimweh ist zu groß. Ironisch, dass er in Zürich anfängt, Jura zu studieren.

Emilie mag sich zerrissen fühlen, aber es ist bestimmt auch eine Erleichterung: weniger Care-Arbeit und weniger schlechtes Gewissen, ihren Mann unglücklich zu sehen. So hat sie genug Zeit, im Juni 1890 die Woman’s Legal Education Society mitzugründen, wiederum finanziert von den reichen Frauenrechtlerinnen New Yorks, denen es schon bald gelingt, das Women Law College an die Universität anzugliedern und Stipendien zu verteilen.

Endlich darf Emilie lehren, auch Kurse zu Römischem Recht für männliche Studenten sind dabei. Und die Welt geht nicht unter, weil eine Frau im Hörsaal spricht. Mit Ende des Wintersemesters 1890/91 schließen die ersten Studentinnen ihr Studium ab.

Ausnahme, nicht die Regel

Aber Emilie muss zurück nach Zürich: Ihr Sohn Robert ist schwer krank. Und als sie einmal da ist (der Junge wird bald wieder gesund), erkennt sie, dass sie nicht mit einem Bein in der Schweiz und dem anderen in New York bleiben kann. Sie versucht es noch einmal an der Universität Zürich und reicht ihre Habilitation ein: „Die Rechtsquellen der Gliedstaaten und Territorien der Vereinigten Staaten in Amerika mit vornehmlicher Berücksichtigung des Bürgerlichen Rechts“. Und tatsächlich: Sie bekommt eine Ausnahmegenehmigung als Privatdozentin. (Erst 91 Jahre später erhält die zweite Frau eine.)

Was Emilie nicht bekommt: ein festes Gehalt. Finanziell bleibt das Leben schwierig.

In ihrer ersten Vorlesung sitzt übrigens Walter im Hörsaal. Er lernt von seiner Frau. Den Beruf des Pfarrers hat er endgültig aufgegeben. Sein Studium wird er erst mit 65 Jahren abschließen, und doch darf er schon jetzt als „Advokat“ Fälle vor Gericht vertreten, während es Emilie als „Rechtskonsulentin“ immer noch verboten ist. Eine Weile bildet das Ehepaar Kempin eine Bürogemeinschaft, aber sie leben sich weiter und weiter auseinander.

Aufbruchstimmung

Ihr Erfolg als Dozentin spricht sich herum, sie wird von der Juristischen Gesellschaft nach Berlin eingeladen. Auch der Allgemeine Deutsche Frauenverband ist begeistert. Anita Augspurg setzt sich für sie ein.

Emilie Kempin-Spyri ebnet in Zürich den Weg für eine weitere „Rechtsschule für Laien“ und eine für Klient:innen unentgeltliche Beratungsstelle. Sie lehrt an der Höheren Töchterschule und schreibt ein wichtiges Buch über die „Rechtsstellung der Frau“, mit dem sie eine Lesereise durch Deutschland unternimmt. Überall sind die Frauen aktiv für ihre Rechte. Aufbruchstimmung. Ihr alter Freund Curti, Redaktor bei der Neuen Züricher Post, der sie schon lang journalistisch unterstützt, veröffentlicht eine regelmäßige Beilage namens Frauenrecht und bittet sie um Mitarbeit. Sie setzt sich für Gütertrennung in der Ehe ein und nimmt an Kongressen teil.

Doch sie braucht wieder eine Luftveränderung. Weder die Schule noch die Beratungsstelle waren lang erfolgreich. So geht sie 1896 nach Berlin. Ohne Walter, aber mit den zwei jüngeren Kindern wohnt sie dort Unter den Linden, beste Adresse, und eröffnet ein Englisch-Amerikanisches Rechtsbüro. Die Frauenbewegung in Deutschland scheint ihr chaotisch, sehr zersplittert, dennoch versucht sie sich weiter zu engagieren.

Müde und überarbeitet

Aber sie ist müde und überarbeitet. Schreibt dazu noch Artikel für juristische Zeitschriften und darf, dem Frauennetzwerk sei dank, an der Lessing-Hochschule lehren. Dann kommt die älteste Tochter, Gertrud, nach Berlin und gesteht ihr, dass sie schwanger ist. Unehelich. Ein Skandal. Emilie macht das nicht viel aus, ist sie doch ohnehin die seltsame Dr. Kempin. Aber Gertruds Bruder Robert verliert deshalb seine Lehrstelle.

Emilie arbeitet noch mehr, noch länger, um ihre inzwischen doch fast großen Kinder finanziell zu versorgen. Noch weniger schlafen geht kaum, und Illusionen hat sie keine mehr:

In einem Vortrag habe ich unlängst darauf aufmerksam gemacht, daß die Ausübung eines Berufes für die verheiratete Frau nicht wohl angehe, indem entweder der häusliche oder der geschäftliche Beruf leiden müsse. Beides zu vereinigen sei unmöglich. Diese […] Bemerkung wurde von einigen Führerinnen der Frauenbewegung mit Hohn aufgegriffen und mir zurückgeschleudert mit der Frage: Und das sagt die Frau, welche selbst Berufsfrau, Hausfrau und Mutter ist? […] Jawohl, das sage ich selbst, und zwar nicht trotzdem, sondern weil ich es am eigenen Leibe erfahren habe, wie unmöglich es ist, den verschiedenen Ansprüchen bei solchem Doppelberuf gerecht zu werden.

Zitiert in: Christiane Berneike, Die Frauenfrage ist Rechtsfrage

Zusammenbruch

Als sie Gertrude wegen der Schwangerschaft zu Franziska Tiburtius begleitet – eine der ersten deutschen Ärztinnen, eine gute Bekannte –, lässt auch sie sich untersuchen, und Dr. Tiburtius findet eine Geschwulst in Emilies Gebärmutter.

Als dann auch noch die finanziellen Sorgen überhand nehmen, ist es irgendwann zu spät: Nervenzusammenbruch, diagnostiziert der Arzt. Eine Kur könne helfen, in einer Anstalt in Lankwitz. Aus anfänglich geplanten drei Wochen werden anderthalb Jahre. Dann wird sie in die Schweiz verlegt, in die Heil- und Pflegeanstalt in der Friedmatt bei Basel.

Ein Burnout, und plötzlich geisteskrank? Damit war sie leider kein Einzelfall. Die zweite Schweizer Ärztin, Caroline Farner, sagt dazu:

Wenn indessen die Zahl der weiblichen Irren die der männlichen überschreitet, so hängt dies Verhältnis speziell von der bisher untergeordneten Stellung der Frau ab. – So lange das Weib in Unterwerfung und Abhängigkeit nur zur Befriedigung der Leidenschaften des Mannes, und zu dessen Behaglichkeit da ist, […] so lange bleibt die weibliche Psyche geknechtet […], und in dieser Schwäche liegt für das weibliche Geschlecht die fruchtbarste Quelle des Irrsinnes.

Zitiert in: Verein Feministische Wissenschaft Schweiz, Ebenso neu als kühn

Emilie Kempin-Spyri wird für unmündig erklärt. Der Krebs wächst. Im Jahr 1898 wird im Kanton Zürich ein neues Anwaltsgesetz durchgesetzt, das Frauen die Arbeit vor Gericht erlaubt. Zudem macht es endlich eine Prüfung notwendig, um Prozesse führen zu dürfen, ob als Mann oder Frau. Für Emilie Kempin-Spyri kommt dieses Gesetz jedoch zu spät.

***

Quellen:

Christiane Berneike: Die Frauenfrage ist Rechtsfrage. Die Juristinnen der deutschen Frauenbewegung und das bürgerliche Gesetzbuch. Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden 1995.

Eveline Hasler: Die Wachsflügelfrau. Geschichte der Emily Kempin-Spyri. Nagel & Kimche, Zürich 1991.

Verein Feministische Wissenschaft Schweiz (Hrsg.): Ebenso neu als kühn. 120 Jahre Frauenstudium an der Universität Zürich. eFeF-Verlag Zürich 1988.