Autorinnenzeit – Ann Petry

– Ann Petry: The Street –

Die Aktion „Autorinnenzeit“ aus dem Mai ist zwar schon längst vorbei, aber ich verlängere sie nun eigenmächtig und möchte heute einen Roman von Ann Petry vorstellen.

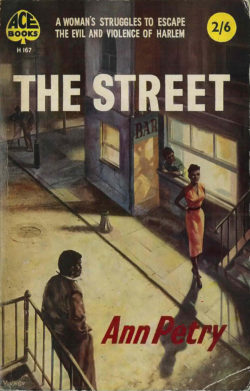

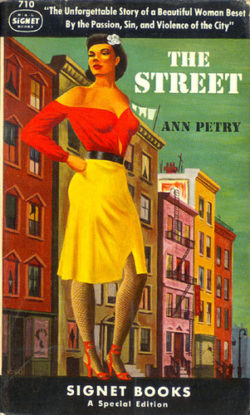

Ann Petry lebte von 1908 bis 1997. Sie wuchs behütet in einer Apothekerfamilie in Connecticut auf und arbeitete auch selbst als Apothekerin, während sie nebenbei erste Kurzgeschichten schrieb. Als sie 1938 mit ihrem Ehemann nach Harlem zog, beobachtete sie dort all die Armut und Diskriminierung, die sie später in The Street schilderte. Wie beliebt der Roman war und ist, zeigt sich auch in den vielen Editionen, deren Titelbilder ich über eine einfache Google-Suche gesammelt habe.

Ann Petry lebte von 1908 bis 1997. Sie wuchs behütet in einer Apothekerfamilie in Connecticut auf und arbeitete auch selbst als Apothekerin, während sie nebenbei erste Kurzgeschichten schrieb. Als sie 1938 mit ihrem Ehemann nach Harlem zog, beobachtete sie dort all die Armut und Diskriminierung, die sie später in The Street schilderte. Wie beliebt der Roman war und ist, zeigt sich auch in den vielen Editionen, deren Titelbilder ich über eine einfache Google-Suche gesammelt habe.

Hauptperson auf den Covern wie auch im erstmals 1946 veröffentlichten Roman ist eine junge, schöne schwarze Frau. Lutie Johnson heißt sie und zieht in den 1940er Jahren in eine winzige, schlecht riechende Wohnung in der 116th Street in Harlem. Ihr Gehalt als Schreibkraft bringt kaum genug Geld ein, aber Lutie träumt ununterbrochen davon, in eine bessere Gegend zu ziehen, dem ewig starrenden Super (dem Hausmeister) aus dem Weg gehen zu können und ihrem Bub eine Zukunft zu bieten, in der er nicht wird wie sein Vater, sein Großvater, seine Kumpel und überhaupt all die armen, desillusionierten schwarzen Männer auf der 116th.

Hauptperson auf den Covern wie auch im erstmals 1946 veröffentlichten Roman ist eine junge, schöne schwarze Frau. Lutie Johnson heißt sie und zieht in den 1940er Jahren in eine winzige, schlecht riechende Wohnung in der 116th Street in Harlem. Ihr Gehalt als Schreibkraft bringt kaum genug Geld ein, aber Lutie träumt ununterbrochen davon, in eine bessere Gegend zu ziehen, dem ewig starrenden Super (dem Hausmeister) aus dem Weg gehen zu können und ihrem Bub eine Zukunft zu bieten, in der er nicht wird wie sein Vater, sein Großvater, seine Kumpel und überhaupt all die armen, desillusionierten schwarzen Männer auf der 116th.

Unüberwindbare Armut

Dieser Ehrgeiz macht Lutie zu etwas Besonderem und doch solidarisiert sie sich mit all den anderen hart arbeitenden Frauen, die trotz ihrer nie überwindbaren Armut nicht aufgeben – nicht aufgeben können, denn das haben ihre Ehemänner schon getan.

The women work because the white folks give them jobs – washing dishes and clothes and floors and windows. The women work because for years now the white folks haven’t liked to give black men jobs that paid enough for them to support their families. And finally it gets to be too late for some of them.

So geschehen auch bei Lutie und Jimmy. Lutie arbeitete als Hausmädchen bei den reichen, weißen Chandlers, während ihr Mann mit dem kleinen Sohn zu Hause in Queens blieb. Sie verdiente das Geld, versorgte ihre Familie – aber der Mann langweilte sich bald, fühlte sich nutzlos und begann eine Affäre. Wohl keine seltene Geschichte in einer Gesellschaft, in der der Mann als der Patriarch seinem eigenen Selbstbild nach derjenige sein sollte, der den Verdienst nach Hause bringt.

So geschehen auch bei Lutie und Jimmy. Lutie arbeitete als Hausmädchen bei den reichen, weißen Chandlers, während ihr Mann mit dem kleinen Sohn zu Hause in Queens blieb. Sie verdiente das Geld, versorgte ihre Familie – aber der Mann langweilte sich bald, fühlte sich nutzlos und begann eine Affäre. Wohl keine seltene Geschichte in einer Gesellschaft, in der der Mann als der Patriarch seinem eigenen Selbstbild nach derjenige sein sollte, der den Verdienst nach Hause bringt.

Lutie zieht also wütend aus und kann sich nicht einmal eine Scheidung leisten. Damit verringern sich ihre Chancen, irgendwann vielleicht doch noch den Richtigen zu finden, denn niemand will, glaubt sie, mit einer Frau zusammen sein, die noch mit einem anderen Mann verheiratet ist. So konzentriert sie sich darauf, bessere Arbeit zu finden, doch die weitere Ausbildung, die ein höheres Gehalt versprechen würde, ist teuer.

(Meist stehen sich in diesem Roman übrigens Schwarz und Weiß gegenüber, nur an einer Stelle heißt es über eine Reihe weißer Frauen, die auf ihre verhafteten Söhne warten: „They were sitting in the same shrinking, huddled positions. Perhaps, [Lutie] thought, we’re all here because we’re all poor. Maybe it doesn’t have anything to do with color.“)

Unglaubliche Gier

Im Junto’s lernt Lutie schließlich Boots Smith kennen, der sie, charmant, aber brutal, wie er wirkt, von Anfang an einschüchtert. Doch er bietet ihr an, in einem Club zu singen. Lutie will die Chance ergreifen und weiß ganz genau, dass das höchstwahrscheinlich nur in Kombination mit Sex zum Erfolg führen wird. Genau das hat Boots auch vor, doch sein Boss hat ebenfalls ein Auge auf Lutie geworfen. Dieser Boss ist Junto, der seine Bar nach sich selbst genannt hat. Er ist einer von wenigen Weißen in diesem Stadtviertel, und auch wenn Boots meint, dass er der einzige Weiße sei, der ihm niemals das Gefühl gegeben hat, Hautfarbe würde eine Rolle spielen, ist er für Lutie nur einer von all diesen white folks, die ihr jegliche Aufstiegschance nehmen: Wenn sie wirklich singen will, müsse sie „nett zu Junto“ sein, sagt Boots – und greift dann erst einmal selbst nach ihr.

Im Junto’s lernt Lutie schließlich Boots Smith kennen, der sie, charmant, aber brutal, wie er wirkt, von Anfang an einschüchtert. Doch er bietet ihr an, in einem Club zu singen. Lutie will die Chance ergreifen und weiß ganz genau, dass das höchstwahrscheinlich nur in Kombination mit Sex zum Erfolg führen wird. Genau das hat Boots auch vor, doch sein Boss hat ebenfalls ein Auge auf Lutie geworfen. Dieser Boss ist Junto, der seine Bar nach sich selbst genannt hat. Er ist einer von wenigen Weißen in diesem Stadtviertel, und auch wenn Boots meint, dass er der einzige Weiße sei, der ihm niemals das Gefühl gegeben hat, Hautfarbe würde eine Rolle spielen, ist er für Lutie nur einer von all diesen white folks, die ihr jegliche Aufstiegschance nehmen: Wenn sie wirklich singen will, müsse sie „nett zu Junto“ sein, sagt Boots – und greift dann erst einmal selbst nach ihr.

Dieser gierige Griff der Männer nach dem Körper der Frauen ist neben der Armut eines der größten Themen in The Street. Lutie Johnson wird als besonders hübsch, schlank, groß gewachsen beschrieben. Boots, Junto, der Super – alle wollen ihren Körper und wenden Gewalt an, um ihn sich zu nehmen. „And he reached out for her…“, heißt es oder „he felt a momentary and fleeting regret at having lost the chance to conquer and subdue her“.

Der Super scheint fast einem Horrorfilm entsprungen. Schon als Lutie sich für die Wohnung entscheidet, laufen ihr Schauer über den Rücken, als er hinter ihr die Treppen hoch geht. Er durchstöbert ihre Wohnung, riecht an ihren Klamotten im Kleiderschrank, versucht, ihren Sohn Bub auf seine Seite zu ziehen, um an sie heranzukommen. Schließlich sieht er sie an einem Abend spät nach Hause kommen und versperrt ihr den Weg.

He side-stepped and blocked her passage to the stairs. He put his hand on her arm. […] Instantly his arm went around her waist. He was pulling her back, turning her around so that she faced him. He was dragging her toward the cellar door.

She grabbed the balustrade. His fingers pried her hands loose. […] He ignored her frantic effort to get away from him and pulled her nearer and nearer to the cellar door.

Dabei murmelt er „You’re so sweet. You’re so sweet. You little thing“, in vollkommenem Kontrast zu seiner Brutalität. Dank der aufmerksamen Nachbarin Mrs. Hedges (die oben auf dem Titelbild am offenen Fenster dargestellt wird) wird Lutie nicht vergewaltigt. Noch seltsamer ist dann seine eigene Sichtweise, als die Perspektive wechselt:

The reason she had scratched him like that was because she hadn’t understood that he wasn’t going to hurt her, that he wouldn’t hurt her for anything. He must have frightened her coming at her so suddenly.

Der Super ist es dann aber doch nicht, der Lutie Johnson im metaphorischen Sinne das Genick bricht. Denn über Mrs. Hedges (die ihren eigenen Roman verdient hätte) hat auch hier Junto seine Hände im Spiel. Und plötzlich wirkt der Super nicht mehr wie eine bedrohliche Horrorvision, sondern wie ein armer Kerl, der so brutal ist, weil er es nie anders kennengelernt hat, der in seinem Keller lebt und nie einen Tag frei hat, um in der Sonne zu sitzen. Okay, er wird nicht einmal annähernd sympathisch, aber gegen Junto ist er dann praktisch genauso machtlos wie Lutie selbst.

Der Super ist es dann aber doch nicht, der Lutie Johnson im metaphorischen Sinne das Genick bricht. Denn über Mrs. Hedges (die ihren eigenen Roman verdient hätte) hat auch hier Junto seine Hände im Spiel. Und plötzlich wirkt der Super nicht mehr wie eine bedrohliche Horrorvision, sondern wie ein armer Kerl, der so brutal ist, weil er es nie anders kennengelernt hat, der in seinem Keller lebt und nie einen Tag frei hat, um in der Sonne zu sitzen. Okay, er wird nicht einmal annähernd sympathisch, aber gegen Junto ist er dann praktisch genauso machtlos wie Lutie selbst.

Unmögliche Ansprüche

Erwähnenswert ist noch die Beziehung zwischen Mutter und Sohn. Bub ist erst acht, geht in die Schule – zum Ende hin gibt es ein großartiges, beängstigendes Kapitel aus Sicht der weißen Lehrerin, die ihre ungewaschenen, bettelarmen Schüler hasst und gleichzeitig größte Angst vor ihnen hat – und versucht, seine Mutter zu unterstützen, indem er sich als Schuhputzer verdingt. Doch Lutie will nicht, dass ihr Sohn so einer Tätigkeit nachgeht, bei der er nicht nur im übertragenen Sinne vor seinen weißen Kunden kniet. Er soll etwas Ordentliches lernen und aus diesem Viertel rauskommen. Bub versucht, nicht immer erfolgreich, seine Mutter zu verstehen. Er verbringt nach der Schule viel Zeit allein in der furchtbaren Wohnung, weil sie arbeiten muss, und hat doch so Angst, allein zu sein.

The kids burned lights all night because they were alone in small, dark rooms and they were afraid. Alone. Always alone. They wouldn’t stay in the house after school because they were afraid in the empty, silent, dark rooms. And they should have been playing in wide stretches of green park and instead they were in the street. And the street reached out and sucked them up.

Bub versucht in seiner Not, sich mit dem Super anzufreunden. Der jedoch ist ohnehin kein Kinderfreund, und nun trachtet er nur noch danach, Lutie ihr „unkooperatives Verhalten“ heimzuzahlen. Hier jetzt drei ominöse Auslassungspunkte: …

Bub versucht in seiner Not, sich mit dem Super anzufreunden. Der jedoch ist ohnehin kein Kinderfreund, und nun trachtet er nur noch danach, Lutie ihr „unkooperatives Verhalten“ heimzuzahlen. Hier jetzt drei ominöse Auslassungspunkte: …

Ein Happy End gibt es nicht, aber das würde dem Roman auch die Glaubwürdigkeit nehmen. Es ist ein wütendes, brutales und schockierendes Ende, für Mutter und Sohn, das einen nicht unbedingt für die Zukunft hoffen lässt. Und das ist eigentlich das Bedrückendste an diesem Roman: Dass er in den Vierzigern geschrieben ist, aber immer noch unglaublich aktuell wirkt. Es herrschen Vorurteile, Diskriminierung, Armut, Hoffnungslosigkeit, Gewalt. Wahrscheinlich ist es heute nicht mehr die 116th Street, aus der Lutie Johnson so unbedingt fliehen möchte, weil auch die Straße nach allem greift, was sich nicht wehren kann. Aber es gibt garantiert eine andere Straße, in der schwarze Männer sitzen, die kaum noch Hoffnung haben, jemals ordentliche Arbeit zu finden, in der schwarze Frauen abends müde nach Hause kommen und ihre wenig geförderten Kinder versorgen müssen, für die sie sich eine bessere Zukunft wünschen. Und auch dort gibt es ganz bestimmt oft genug kein Happy End.

Ann Petry: The Street, Mariner Books 1991, 436 Seiten

Übrigens – Antiquarisch gibt es eine deutsche Übersetzung zu kaufen: Die Straße, 1988 bei Ullstein erschienen.